Fracas et frêles bruits

Festival d’art contemporain Le printemps de septembre

Le BBB, Toulouse, duo avec Samuel Richardot

septembre – octobre 2008

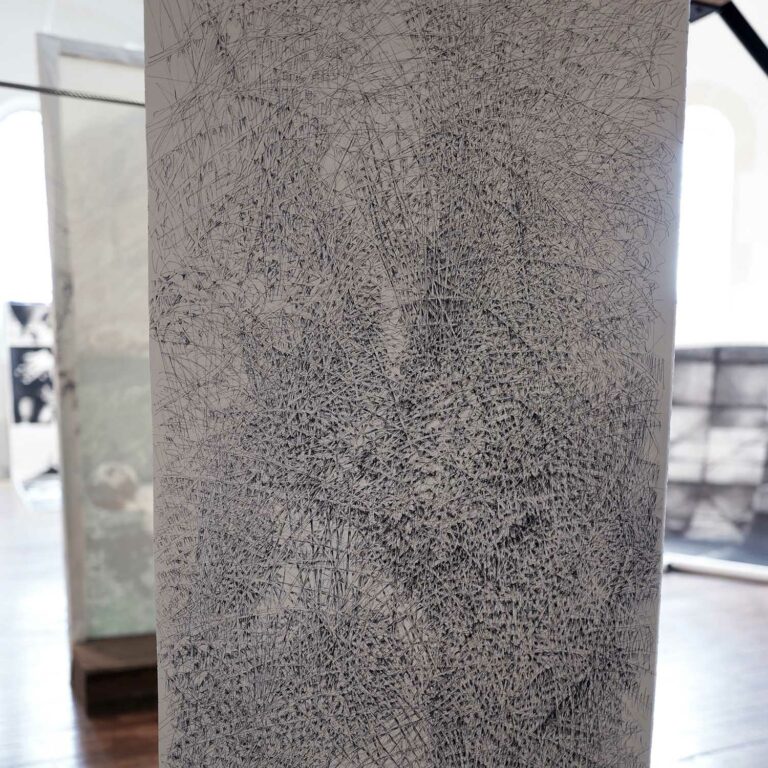

Peintures à l’huile sur toiles, 250 x 187 cm, 2008.

Fracas et frêles bruits

Festival d’art contemporain Le printemps de septembre

Le BBB, Toulouse, duo avec Samuel Richardot

septembre – octobre 2008

Peintures à l’huile sur toiles, 250 x 187 cm, 2008.

Aucun passant.

« Un rond-point fleuri, désert, dans une banlieue comme il en existe des milliers. (À l’arrière plan un passage souterrain) ». « Une vue de Venise. (On comprend vite qu’il s’agit non de la vraie Venise, mais de sa réplique à Las Vegas, États-Unis). Aucun passant ». « Des moutons sur une pelouse urbaine. Ils semblent inanimés ». Si l’on s’essaie à l’exercice de décrire les tableaux de Michel Perot, on obtient immanquablement quelque chose qui ressemble aux indications mystérieuses qui accompagnèrent la commande par Raymond Roussel, au peintre Henri-Achille Zo, d’une série d’illustrations pour les Nouvelles Impressions d’Afrique, son dernier livre, qui parut en 1932 : « Un jet d’eau dans un parc . Pas de personnages ». « Un homme, la nuit, portant une lanterne sourde, allumée ». « Une rue déserte. Au premier plan, un réverbère », etc. . On sait que Roussel fit cette commande par l’intermédiaire d’une agence, sans rien dévoiler à l’artiste ni de son identité, ni du contenu du livre, et que Zo se plaignit d’avoir été contraint par cette règle du jeu à un dessin sec, neutre et sans vie. Sans doute cherchait-il à s’excuser d’avoir bâclé son travail : mais il reconnaissait du même coup n’être pas vraiment l’auteur de ces images, dont Roussel avait probablement manigancé la qualité de vertigineuse insignifiance, par l’emploi du procédé incongru de la commande anonyme. Michel Perot ne bâcle pas ses tableaux – il apporte même beaucoup de soin à leur élaboration. Mais dans son cas, tout le soin est comme tendu vers la neutralité, le blanc, et une indifférence assez roussélienne : l’éclairage est uniforme, le lointain n’est pas traité avec moins d’égards que l’avant plan, et les ciels sont pour ainsi dire des sols verticaux. D’un sujet à l’autre, aucun indice de continuité autre que ce parti-pris d’indifférence : les peintures de Perot ne racontent rien, n’exaltent ni de dénoncent rien, elles montrent quelque chose qui nous demeure désespérément opaque, comme est la phrase inconnue murée dans les illustrations des Nouvelles Impressions. Souvent, dans les familles, lorsqu’on veut préserver les enfants d’une information que l’on juge nuisible à leur épanouissement (un quelconque détail socialement peu acceptable de leur généalogie, par exemple), on la dissimule avec une application, une obstination qui finit par rendre le secret plus visible que l’information qu’il dissimule, et plus lourd à porter. Toute la communauté finit par s’organiser autour du secret, et se cimente par le vide. Perot réussit à nous donner ce sentiment permanent de la mélancolie des choses tues, sans avoir recours à l’arsenal iconographique de la mélancolie à l’âge moderne, même si l’on pourrait évidemment trouver dans ses paysages urbains désertés l’écho actualisé des peintures de De Chirico ou des encres de Spilliaert (on ne vient jamais de nulle part) – mais aux arcades de Munich et de Turin, aux plages d’Ostende, se seraient substitués les espaces amnésiques des banlieues pavillonnaires, le kitsch de la culture dégradée en divertissement, à l’angoissante fin d’une époque, le néant contemporain.

Didier Semin

Performances dessinées

Joncs de mer et dunes

L’élégie des lisières – CIAM La fabrique

Terrain vague – Centre Tignous d’Art contemporain

Passage Jouffroy – Elégies 1

Corps à corps – Le salon vert

Là – Saint Joseph des nations

Idem – Les cordeliers

Futaies et épicéas – Galerie Exit

Point de vue d’artiste – Cité des sciences et de l’industrie

Répons – Saint Joseph des nations

Objectif Terre – Les cordeliers

Le 100 – Itinérances